【絶対後悔したくない!】デスクチェアの試座を失敗しない方法|7つのステップで解説

『デスクチェア・オフィスチェア選び、試座しないと後悔します!』

あなたは「正しい試座(試し座り)のやり方」を知っていますか?

「サイズが合っていて、座り心地がよければOK!」と思っているなら要注意。

実は、それだけでは「買ったあとに後悔するリスク大!」なんです。

間違った試座をすると、数日後に

「腰が痛い…」

「長時間作業がつらい…」

「思っていた使い方ができない…」

なんてことも。

せっかく高いお金を出して買うなら、絶対失敗したくないですよね?

そこで本記事では、 デスクチェア選びで絶対に押さえておくべき「試座7つのステップ」 を徹底解説!

さらに、

✅事前準備

✅持ち物

✅当日の服装

など、試座を成功させるためのノウハウをすべてお伝えします。

これを読めば、デスクチェア選びに失敗する可能性をグッと減らすことができます。

記事の最後では試座のチェックシートもご用意しました。

ぜひ活用して、最高のデスクチェアを見つけてくださいね!

試座の目的をはっきりさせよう

この記事では自宅で使うデスクチェアを選ぶための試座について解説します。ここでいう「試座」は、初めて触れる機会で、座るほかに何をすれば良いかもお話しします。

まずは試座の目的を明確にしましょう。座らずに確認することも多いので、以下の4つの確認を念頭におくと良いです。

- 体に合うか

- 必要とする機能が期待通りか

- 取り回しに問題ないか

- 実物はイメージ通りか

①体に合うか

デスクチェアがあなたの体に合うものなのか確認しましょう。

- サイズ感

- 座り心地

- 違和感

サイズ感:

体に対する座面や背もたれなどの大きさや形を確認します。簡単に言うとフレームが体に当たるものはNGです。

座り心地:

座った姿勢や体を預けた際の感触はイメージ通りか、いつもの座り方ができるか確認しましょう。特に座面や背もたれの特殊な形状は要注意です。各パーツの肌触りのチェックも忘れずに。

違和感:

これは時間が経つほど強くなる傾向があります。時間とともに慣れるという可能性もありますが、私は経験上おすすめしません。

細かな座り心地については、残念ながら5分や10分の試座では分かりません。1週間くらい毎日座ると少しずつ分かってくるものだと私は感じています。

ですが、5~10分程度でも分かるのが軽い痛みや小さな違和感です。これらを無視して購入すると、座って30分後くらいにはかなり気になり、初日が終わるころには「失敗したかも!」となります。

短い着席時間でもわかるこの「違和感」をおろそかにしないことが、失敗しない試座のポイントですよ。

②必要とする機能が期待通りか

あてにしていた機能が、ちゃんと働くか確認しましょう。

- 調節範囲

- 操作感

- 静音性

調節範囲:

必要な位置や強度(反発力など)に調節できるか確認しましょう。アームレストの位置は机と一緒に試すのがコツです。

操作感:

ここは価格差が出やすいところです。硬すぎたりチープだったり、イメージと大きく違わないか確認が必要です。

静音性:

操作音だけでなく、離着席時やリクライニング時の音にも注意しましょう。特に離着席の音は店舗では気になりにくいですが、静かな自宅では大きく聞こえがちです。金属をふんだんに使用した高級チェアは特に気を付けてください。

③取り回しに問題ないか

椅子に座った状態での移動や、椅子自体の持ち運びのしやすさも考慮しましょう。

- キャスターを使った移動

- 持ち上げての移動

キャスターを使った移動:

椅子に座った状態や部屋の中での移動のしやすさは、床面の状態に大きく左右されます。

カーペットなど柔らかい面で使う場合、20kg以上あるとそこそこ重さを感じます。30kg以上だとなかなか大変です。離着席が多い人にはストレスになることも。

フローリングなどの硬い面の場合は、キャスターさえしっかりしていれば、30kgくらいあっても割と扱いやすいです。

立った状態でデスクチェアを動かす場合、持ち手の有無や掴みやすさが大きく影響します。多くの場合、背もたれフレームやその後ろにあるフレームをつかむことになります。ちょっとしたことですが、後々の快適さを大きく左右するので、試座の際に確認しておきましょう。

持ち上げての移動:

模様替えや引っ越しなど、デスクチェア自体を持ち上げて運ぶ場合、重量の重さがもろに影響します。20kgを超えるようなものを1人で運ぶことはかなり大変です。将来的に業者を使わずに引っ越しする可能性がある場合は、よく考えておきましょう。

④実物はイメージ通りか

実物と公式サイトやカタログで見たものでは、意外にギャップがあるものです。いずれも試座しないと分からないことばかりなので、忘れずにチェックしましょう。

- 質感

- 部屋や机に対するサイズ感

- 色味

- におい

質感:

表面の手触りはイメージ通りですか。クッションやメッシュが硬すぎたり柔らかすぎたりしませんか。金属のように見えていた部分が、実は樹脂やプラスチックメッキであることはよくある話です。アームレストやヘッドレストのガタつきは、触って初めてわかるものです。

部屋や机に対するサイズ感:

実物の大きさはどうですか。部屋で問題なく使える大きさか、バランスは悪くないか確認しましょう。部屋の写真を撮っておき、試座の際にそれを見ながらイメージすると想像しやすいです。

机下に脚やアームレスト(高さと幅)が干渉することなく収納できるか、デスクチェアが後ろの障害物や壁に干渉しないかは、案外見落としがちなポイント。あらかじめ測っておいて比較しましょう。

色味:

実物の色はイメージと一致しますか。

経年劣化で変色したりしないか店員さんに聞いてみるのも手です。鮮やかな色の色あせや、白に近い明るい色の黄ばみは要注意。基本、直射日光はNGなので、使う場所にも配慮が必要です。

におい:

においに敏感な人は、新品特有のにおい(潤滑油など)に注意しましょう。やや敏感寄りの私は、大体1か月程度経てば気にならなくなります。気になる人は最初だけでもまめに換気することをおすすめします。

試座の要点と7つのステップ

試座の事前準備と当日の持ち物、服装、試座の手順を簡単に説明します。

- カバン

- メジャー(1.5m程度)

- カメラ(スマホでOK)

- スマホの水平器/水準器アプリ

- 使い捨てスリッパと脱いだ靴を入れるビニール袋

- 普段デスクチェアを使う服装と同じか、近い着心地の服

- 脱いだ時にかさばらない靴

- 座面を一番低くして、座面の奥までしっかり座る

- かかとが着いた状態で、ひざが直角になる程度に座面高さに調節

- ひざ裏と座面前縁の間に指が2、3本入る程度に余裕があるか確認と調節

- 背もたれの大きさや形、ランバーサポートをチェック

- リクライニングは想定通りの動きをするかチェック

- その他の機能が想定通りに働くかチェック

- じっくり座って、違和感をチェック

ここまでが試座の要点になります。

これだけでも大体の流れと意図は伝わるかもしれませんが、さらに詳しく説明していきます。各項目はかなり詳しく説明しているため、お急ぎの方は上記のリンクから見たい項目に飛んでください。飛んだ先から戻りたい場合はブラウザバックで戻れます。

事前に準備しよう

試座の事前準備は以下の5つです。

- 候補を絞る

- 試座する場所を決める

- 現状のデスク環境の撮影と採寸

- いつもデスクチェアで行う動作のピックアップ

- 付き添ってくれる友人を探す

①候補を絞る

できれば2,3脚程度まで絞り込みましょう。一度の試座でしっかり確認できるのはこの辺りが限界です。

せっかく実物に座れるのだから、多くのデスクチェアを試したい気持ちはよくわかります。ですので、もしいろいろ座りたいのであれば、最初の15分程度にしておきましょう。あとは絞り込んだデスクチェアの試座に集中することをおすすめします。

②試座する場所を決める

デスクチェアを試座する場所の選定は、初めて試座する場合と、より深く試したい場合の2種類に分けられます。

初めて試座する場合

大型の家具店、オフィスチェア専門店に行く

目的のデスクチェアを展示している店は、メーカーの公式サイトで確認できます。ここでのポイントは下記のとおりです。

- メーカーの異なるデスクチェアを同時に試座できる

- 店員さんにフラットな視線でアドバイスをもらえる

- 目的のデスクチェアが展示されているか要確認

予約が必要な店舗や有料のコンシェルジュが付いてくれる店舗もあるので、確認をお忘れなく。各メーカーごとに自社の製品の展示場所が紹介されていますので、参考にしてください。

オカムラ(コンテッサ、シルフィーなど)

オカムラ公式サイト:椅子や地域を選択して検索することができます。

コクヨ(ing、デュオラなど)

KOKUYO Workstyle Shop:有料や予約の必要なところもあります。

ハーマンミラー(アーロンチェア、セイルチェアなど)

ハーマンミラー公式サイト:ハーマンミラーの専門店も多いです。

エルゴヒューマン(エルゴヒューマン、エンジョイなど)

エルゴヒューマン取扱店:サイトで「地域」と「商品」を選択してください。地域によっては表示のないところもあります。

エルゴヒューマン特約店:ショールームとワーカホリックが紹介されています。

オフィスコム ショールーム:事前予約制の店舗もあるため要確認。様々なメーカーの商品がありますが、目的のデスクチェアがあるかは事前に確認しましょう。

ワーカホリック:完全予約制で、有料のチェアコンシェルジュが付いてデスクチェア選びをサポートしてくれます。SteelCase、Wilkhahn、Knoll、COFOなど多彩なメーカーのデスクチェアも扱っています。

IDC OTSUKA(大塚家具):目的のデスクチェアがあるか確認しておきましょう。

東京インテリア:目的のデスクチェアがあるか確認しておきましょう。

メーカーのショールームに行く

目的のデスクチェアを展示している店をメーカーの公式サイトで確認できます。ここでのポイントは下記のとおりです。

- メーカーならではの詳しい話が聞ける(商品のコンセプトやメンテナンス方法など)

- 店舗数は限られる

- 予約が必要なところがほとんど

- 法人向けと個人向けがある

- 目的のデスクチェアが展示されているか確認は必要

オカムラ ショールーム:完全予約制で個人向けと法人向けがあります。説明員が付かない施設もあります。予約の際は目的のデスクチェアがあるか、見学できる曜日や時間帯に問題ないか、よく確認して申し込んでください。ちなみに製品の販売は行っていません。

イトーキ(アクトチェア、サリダチェアなど)

イトーキ ショールーム:予約制で主に月火木金が営業日ですが、臨時営業日もあるようです。法人向けと個人向けがあります。

KOKUYO Workstyle Shop(コクヨ):予約不要ですが、1店舗のみです。商品の直接販売は行っていません。

エルゴヒューマン ショールーム:予約制で5か所あり、1か所は法人専用です。

より深く試したい場合の方法

販売店やショールームでは長時間の確認はできません。欲しいデスクチェアがかなり固まっていて、最終確認をしたい場合は下記の方法があります。

自宅でレンタル

お金をかけてもしっかり確認したい人向けのサービスで、ポイントは次のようなものです。

- 自由に長時間、気兼ねなく使える点が最大のメリット

(1か月も座ればさすがに大きな誤算は無くなります) - 料金が高くなりがち

(住んでいる場所によります。首都圏であれば、かなり格安になるサイトも) - 何脚も試すにはハードルが高い

コワーキングスペース

コワーキングスペースとは、デスクワークをするためのスペースを時間単位で借りられるサービスです。店舗によっては高機能オフィスチェアに座れることを売りにしているところもあります。普段から利用する人なら、そこに欲しいデスクチェアがあればマッチするかもしれません。

但し基本仕事をする場ですので、試座はおまけになります。個室ならともかく、共有スペースであまりガチャガチャ椅子ばかりいじっていては、他の人の迷惑になりますので注意が必要。デスクチェア自体の知識は十分あって、純粋に座り心地を確認したい人にピッタリはまるサービスです。ポイントは次のとおりです。

- レンタルには及ばないものの長時間の試座が可能

- ドロップイン(一時利用)が使えればレンタルよりかなりお得

- 目的のデスクチェアがあるか、座れるか、場所と使い勝手が問題

- あくまで仕事スペースのため、あまり変わったことはできない

- 店員さんに椅子の説明を聞くことができない

③現状のデスク環境の撮影と採寸

まず、着席時と机まわりの写真を何枚か角度を変えて撮っておきましょう。机の前に座っている姿勢やデスクチェアの後ろのスペースが分かると、試座の際、部屋に置いた状態をイメージしやすくなります。

採寸は現状のデスクチェアと机周辺の環境です。以下に順に説明します。

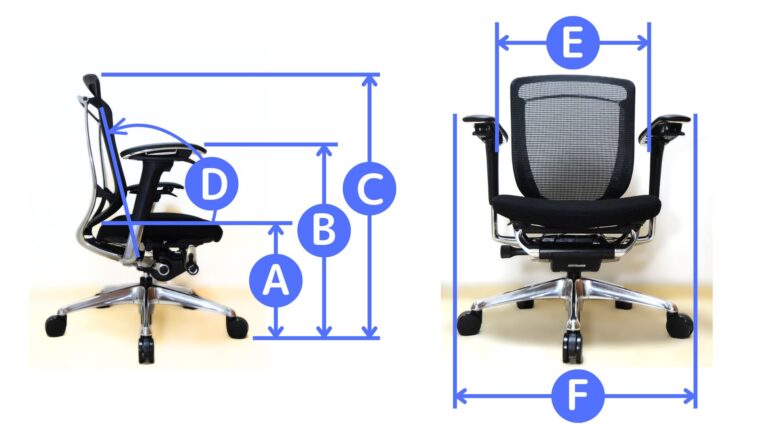

現状のデスクチェアでキープしたい寸法を採寸

以下に代表的な採寸箇所を紹介しますが、ご自身の要望に応じて変更してください。

いずれも普段使用している寸法と最大・最小を測っておくと便利です。

A:床面からの座面高さ

B:床面からのアームレスト高さ

C:床面からの背もたれフレーム上端高さ

D:座面や背もたれの水平からの角度

E:左右アームレスト内側の距離

F:椅子の最大幅(アームレストもしくは脚幅になることが多い)

他、ヘッドレストまでの高さやアームパッドの幅や長さなど、こだわりに応じて採寸しましょう。角度は、スマホアプリの水準器/水平器を使うと便利です。

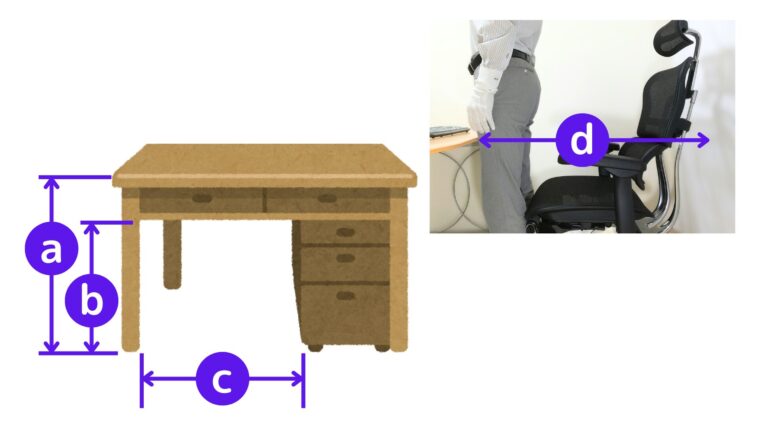

現状の机とその周辺を採寸

同様に、ご自身の要望に応じて変更してください。

a:机上面高さ(試座に使用する机を選ぶため)

b:机下面高さ(デスクチェアが収納できるか確認するため)

c:机下のデスクチェアを収納できる幅(同上)

d:机前縁から後ろの障害物(壁など)までの距離

商品の公式サイトやカタログで比較できるものは済ませておきましょう。ただし、座面高さはメーカーによって座面のどこを測っているか、座面のたわみを考慮しているかなど統一されていない可能性があるため、参考程度に考えてください。

④いつもデスクチェアで行う動作のピックアップ

デスクチェアで行う動作をピックアップしておきましょう。今まで普通にしてきたことが「できない」を防ぐことができます。

また、自身が何に対してデスクチェアを使いたいのかが明確になります。意外に特殊な姿勢をとっていて、体のどこかが背もたれやアームレストに干渉するなど、思ってもいなかった事実に気づくこともできます。

以下に動作の例を載せておきます。

タイピング、筆記、動画鑑賞、読書、スマホ操作、食事、楽器演奏、工作、裁縫、編み物、化粧、つめの手入れ、仮眠、机付近にある資料の取り出し、ストレッチ、ロッキング、あぐらをかく、デスクチェアの移動(座ったまま、持ち運び)など。

⑤付き添ってくれる友人を探す

一人で行ってもいいですが、可能なら友人に付き添ってもらいましょう。試座の際の写真撮影や客観的な意見もかなり助かります。試座の際に荷物を預けたりもできるので、安心して試座に集中できます。

付き合ってもらうなら、気の長い、付き合いのいい人がおすすめです。体格も似たような人であれば、座ってもらった際にもらう意見がかなり参考になります。もちろんお礼は忘れずに。

当日の持ち物と服装の解説

持ち物

必要な持ち物は下記の5つです。

- カバン

- メジャー

- カメラ(スマホでOK)

- スマホの水平器・水準器アプリ

- 使い捨てスリッパと脱いだ靴を入れるビニール袋

・カバン

試座の際、靴をスリッパに履き替える予定ですので、脱いだ靴を収納できる大きさのものがベストです。ポケットに物を入れていると座り心地に影響するため、試座の際にはすべてカバンに入れておきましょう。

・メジャー

カタログに改定ある寸法は、意外に思っていた寸法と違う場合があります。例えば座面高さがクッションやメッシュのたわみ分を考慮してあったり、してなかったりなどメーカーによって異なることも。分からなかった寸法だけでなく、調べてきたものを含めて確認しましょう。メジャーは1.5mくらい測れれば十分です。

・カメラ

スマホのカメラでOKです。事前準備(自宅のデスク環境の撮影)と試座後の実物確認用に使います。友人や店員さんに撮ってもらい客観視するのにも便利です。動画(ロッキングの様子など)も撮影しておくと後で状況を思い出しやすいですよ。

・スマホの水平器・水準器アプリ

スマホを傾けるとその角度が表示されるアプリを用意しておきましょう。「水準器」や「水平器」で検索すると見つかります。座面や背もたれの角度が測れるので便利です。

但し、どこをどのように測るかはけっこう悩みます。あらかじめ自宅のデスクチェアで確認しておくと、試座当日にスマートにチェックできます。

・使い捨てスリッパと脱いだ靴を入れるビニール袋

多くの方は素足や靴下を履いた状態でデスクチェアを使うと思います。しかし試座は主に店舗などで行うため、靴を履いたまま座ることになります。そうすると靴底の厚さ分、足着きの感覚が変わってしまいます。

できれば使い捨てスリッパなど素足に近い履物を用意し、試座の際に履き替えましょう。脱いだ靴を入れるビニール袋も忘れずに。

試座先で靴を脱ぐのに抵抗がある場合は、できるだけ底の薄い靴で行き、試座の際には足着き具合に余裕を見るようにするのも手です。

もし最低座面高さでもかかとが浮くデスクチェアを検討する必要があり、自宅ではフットレストなどで対策する予定なら、逆に座った際にひざが直角になるような靴底の厚いものを準備するのも一つの方法です。靴を履いた状態で使用予定の場合は、もちろんその靴でOKです。

デスクチェアの最低座面高さはメーカーの公式ページで確認できます。ご自身の身長の1/4と比べて明らかに最低座面高さが高い場合は、座った際にかかとが浮く可能性が高いです。

服装

服装のポイントは、可能な限り使うときの感覚にできるだけ近づけることです。普段デスクチェアを使う服装と同じか、近い着心地(生地の厚さなど)の服で行くことをおすすめします。

ポケットの財布やスマホなども試座の際にはカバンに入れて、座り心地を感じられるようにしましょう。靴は試座の際に履き替えるなら、脱ぎ履きしやすいものが良いですね。

試座の際は、カバンもいったん近くにおいて集中することが望ましいですが、カバンの置き忘れには要注意です。

試座の手順(7ステップ)

試座の前に、実物の寸法を確認しましょう。

とはいえ、ずっとほしいと思っていたデスクチェアを目の前にして、おとなしく先にメジャーで細かく寸法を確認できる人は多くないと思います(私は無理でした)。

ですので、下記の2か所だけは絶対に確認しましょう。忘れるとデスクチェアが机に収納できないなんてことも。

・椅子の最大幅(F:アームレストの最外幅もしくは最大脚幅)

机の椅子を収納できる幅に対して、最低でも100mm以上余裕があるか確認します。

・アームレストの床からの高さ(B:座面とアームレストを最低高さにしておく)

床から机の下面(引き出しがあるなら引き出しの下)の高さと比較して収納できるかどうかを確認します。

もし冷静に他の確認もできるようでしたら、採寸した数字をすべて比較したうえで以下の試座を行うと良いです。比較しないで試座するより納得感をもって試座できるますよ。

いよいよ試座の手順ですが、要点をまとめると下記の7つのステップになります。

ステップ1:座面を一番低くして、座面の奥までしっかり座る

ステップ2:かかとが着いた状態で、ひざが直角になる程度に座面高さに調節

ステップ3:ひざ裏と座面前縁の間に指が2、3本入る程度に余裕があるか確認と調節

ステップ4:背もたれの大きさや形、ランバーサポートをチェック

ステップ5:リクライニングは想定通りの動きをするかチェック

ステップ6:その他の機能が想定通りに働くかチェック

ステップ7:じっくり座って、違和感をチェック

試座の際には普段している動きを一通り再現してみましょう。もし背もたれフレームが肩や腕、背中に干渉するなどうまく再現できない場合は、デスクチェアがあなたの体や使い方にあっていない可能性があります。その場合は従来のデスクチェアの写真を見返して、じっくり違いを観察しましょう。

ステップ1:最低高さの座面に座る

座面を一番低くして、座面の奥までしっかり座ります。もし座面奥行きを調節できるなら、最も狭くしておきます。

この時点では足の裏がかかとまでしっかり床に付いていることと、ひざ裏が座面前縁にくっついていないことが前提です。

もしひざ裏が座面の前縁部にくっついてひざ裏を圧迫し調節もできない場合は、残念ですがそのデスクチェアはサイズが合いません。リカバリーも難しいため、よりサイズの合ったデスクチェアを検討しましょう。

一番低い座面高さで、かなりつま先立ちになるか足がつかないようなら、座面や背もたれの大きさも合わない可能性が高いため、よりコンパクトなデスクチェアを考えた方がいいかもしれません。

少しかかとが浮く程度であれば、床置きのフットレストを併用することで使用できる可能性があります。以降のステップに進み、他の項目で問題ないか確認しましょう。

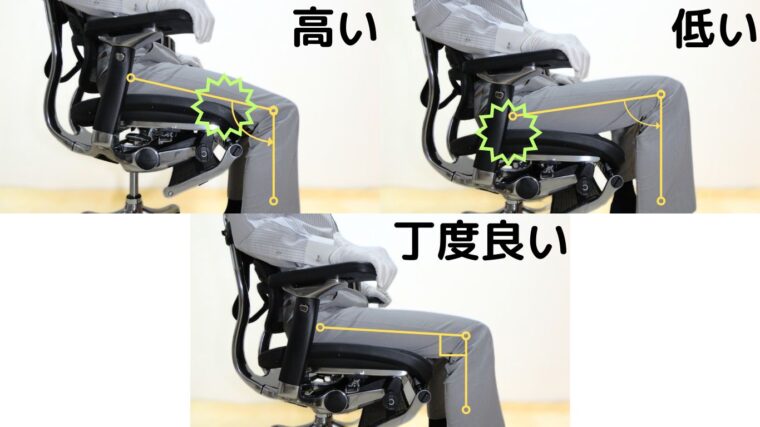

ステップ2:座面高さを調節

かかとが着いた状態で、ひざが大体直角になるように座面高さに調節します。正しく調節できると座面からの圧迫に大きな偏りを感じないはずです。

座面が高すぎるとひざの角度が直角より広くなり、かかとが浮き気味になります。結果、本来足の裏で支えるひざ下の重さが、太もも裏にかかることで血流が悪くなり、足がむくむ原因に。

座面が低すぎる場合はひざの角度が直角より狭くなり、太ももの一部が座面から浮いてしまいます。そして太ももで支える体重が坐骨付近に集中するため、今度はお尻が痛くなることに。

もし調節の結果、座面の最低もしくは最高位置でぴったりの場合は、それ以上調節できないため注意が必要です。可能なら少し余裕のあるサイズのデスクチェアを検討しましょう。

ステップ3:座面奥行きを調節

ひざ裏と座面前縁の間に指が少なくとも2、3本入る程度の隙間があるか確認します。これよりも隙間が狭い(接触はしない)場合は、リクライニングの際にひざ裏を圧迫するかもしれません。以降のステップでひざ裏を圧迫しないか確認してください。

圧迫する場合はリカバリーが難しいため、より座面の狭いものを検討することをおすすめします。

隙間が広すぎる場合、座面の奥行き調節ができるなら上記のように調節します。調節できない場合、座面奥行きが狭すぎる可能性があります。座った状態でお尻やお尻寄りの太もも裏の圧迫感が強かったり、座った姿勢がなんとなく安定しないと感じる場合要注意。もっと座面奥行きの広いデスクチェアを検討することをおすすめします。

ここまでできたら座面高さも再確認し、微調整しておきましょう。

ステップ4:背もたれを確認

背もたれの幅、高さ、形状、ランバーサポートを確認します。

背もたれ幅のメリット・デメリット

狭めの場合、腕や肩が動かしやすく、ストレッチしやすい傾向にあります。ハーマンミラーのエンボディーチェアなどはこれを狙って設計されています。

デメリットは体を預けた際の安定感、安心感が広めのものには及ばないことです。完全に脱力した休憩には心もとないかもしれません。

広めの場合は、体を預けた時に安心感を得やすいため、リラックスに向いています。余裕のある座り心地になるため、外見的に権威性を高める効果もあります。

デメリットは広い背もたれが肩や腕を動かすのに邪魔になることです。特に頻繁に肩を回したり、ストレッチをしたい人には気になる点かも。

ちょうどいい背もたれの高さとは

ちょうどいい背もたれの高さは体格だけでなく、その人がデスクチェアで何をしたいかに左右されます。まずは普段行う姿勢をとって確認しましょう。よくストレッチするなら、その姿勢も試します。背もたれ高さを調節できるものは、以下を参考に調節してみましょう。

もしランバーサポートが背もたれと一緒に動く場合は、ランバーサポートの位置を中心に調節すると良いです。

傾向としてPC作業などの後傾姿勢がメインの場合は、肩甲骨の半分以上を支えてくれる高さがあると良いです。ヘッドレストを併用したリラックスに使いたい場合は、肩甲骨を2/3以上支えてくれる高さだとより快適です。

筆記作業などの前傾姿勢がメインの場合は、休憩などに使わないなら特に高い背もたれは必要ありません。むしろ腰をしっかりサポートしてくれる背もたれ低めのデスクチェアがしっくりくるはずです。

次にNG例を挙げておきます。

高すぎる場合

背もたれフレームの上端が肩より大きく上にある場合は、高すぎる可能性があります(背もたれとヘッドレストが一体のものは例外です)。背もたれの形状が体にフィットしているか確認しましょう。ヘッドレストが一緒に動く場合、欲しい位置にヘッドレストが来ない可能性も。

ランバーサポートの当たり位置がベルト位置よりもかなり高く来る場合も、高すぎる可能性があります。

低すぎる場合

普段の作業姿勢をとった時に、背もたれフレームの上端と背骨や肩甲骨が干渉して痛いような場合は背もたれが低すぎる可能性大です。

ランバーサポートがある場合は、腰のどこをサポートしてほしいかにもよります。腰椎(ランバー)ではなく、仙骨を支えたい場合は、かなり下に当たってもしっくりきます。ご自身がどこを支えてほしいかを考えて判断するようにしてください。

背もたれの形状

上半身を預けて違和感が無いか確かめます。ここでは短時間で直感的に感じられるもので十分です。(ステップ7でじっくり確認します。)

普段の動作を行い、腕や肩が背もたれと干渉しないか確認します。リクライニングさせた時の感触も確認しましょう。

形による傾向としては、幅方向に比較的平らな形状は、上半身に動きがある人でも違和感なく、開放感高め(アーロンチェア、エルゴヒューマンなど)。ただ、包み込まれ感はあまり感じません。

幅方向にカーブのある形状は、上半身をしっかり支え包み込まれている感覚を感じやすいため、ほっとする安心感を感じやすいです(コンテッサ、リープなど)。

一方で、上半身に動きのある作業をする人や離着席の多い人には少し窮屈に感じられる可能性もあります。背もたれに柔軟性があるもの(リープなどのフレーム自体が柔らかいもの)は、さらに動きやすさを兼ね備えていることもあるため要確認です。

ランバーサポートの確認

ランバーサポートの確認は超重要事項です。ものによってはランバーサポートが合わないばかりに、デスクチェア選び自体に失敗してしまうことも。うまく使えれば快適なサポートですが、よくわからない場合は付いていないものを選んだほうが間違いがありません。

デスクチェアのランバーサポートは、個人で取り外しすることが難しいものが多いです。ランバーサポートが付いているものは、必ず次の2つを確認しましょう。

位置の確認

支えてほしい位置にランバーサポートがあるかが重要です。調節できるものは必ず調節して確認します。腰椎から仙骨にかけて、どこを支えるかは人それぞれです。

初めてランバーサポート付きのデスクチェアを検討する場合は、現状のデスクチェアで物足りない位置にクッションなどを入れ、最良の状態を最低でも1週間試してから試座に臨みましょう。

試座の際、ランバーサポートがオプション扱いで装着された展示品が無い場合は、店舗を移ってでも必ずついているもので確認することを強くおすすめします。

硬さの確認

もしランバーサポートが硬すぎると、デスクチェアに座りたくなくなるくらい邪魔に感じます。しっかり体を預けて硬さを感じない程度か見極めましょう。

硬さや反発力を調節できるものは、快適な状態に設定できるか確認します。ちょうどいいと感じても、長時間だとけっこう存在感が増してくることに注意してください。

万が一、ちょっと物足りないサポートだったとしても、あとでタオルやクッションで調節できる可能性があります。ですが、強すぎる場合はどうにもならないことが多いです。最悪、買い直しになることもあるため、くれぐれもご注意ください。

ステップ5:リクライニングの確認

リクライニングを試す場合は、必ずデスクチェアの後ろに十分なスペースがあるか確認してから倒しましょう。店舗によってはかなり詰めた状態で展示してあることもあり、後ろに人が座っていたりすると危険です。

想定通りのリクライニングか

リクライニング角度の確認

リクライニング角度の最大・最小角は想定通りの角度になるか確認します。角度の計測はスマホの水準器アプリを使うと便利です。もちろん数値だけでなく、ご自身の感覚でも確認しましょう。

リクライニングの固定方式の確認

想定していた固定方式で問題ないか、普段使う角度が問題なく再現できるか確認します。

ちなみに角度の固定方式は大きく分けて2種類あります。

一つは背もたれを何段階かの特定の角度に固定できるもの(エルゴヒューマン、コンテッサなど)です。

もう一つはリクライニングの最大角度を何段階かに分けて固定できるもの(アーロンチェア、リープ、ジェスチャーなど)です。この場合、背もたれを特定の角度に固定することはできません。その代わりリクライニングの感触に独特の粘りがあるものが多く、体重移動により好きな角度で止められるため、実質無段階の半固定を体験することができます。

リクライニングメカニズムの確認

リクライニングした時の背もたれと座面の動きに問題は無いか確認します。具体的には、次の項目を参考にしてください。

・リクライニングした際の座面の動きは想定通りか

高級オフィスチェアはリクライニングの際に座面が連動して動くシンクロリクライニングを採用しているものが多いです。ただどのように動くかはそれぞれの特徴になっています。

例えば、リクライニングと同時に座面が後方にスライドしつつ後方が下に沈むもの(エルゴヒューマン、コンテッサ、アーロンチェアなど程度に差はあります)、あるいは座面の角度はほとんど変わらずに前方に移動するもの(リープ)などです。それぞれ特徴が違うため予習しておくと良いでしょう。

・上半身と下半身の開き角度に違和感は無いか

リクライニング時に下腹部をしっかり伸ばしたいなら開き角度の大きなもの(リープなど)、あまり姿勢を大きく変えず、すぐに作業に戻りたい場合は小さな角度のもの(アーロンチェアなど)を選ぶとしっくりくるものが選べます。

参考までに各デスクチェアでのリクライニングの違いを載せておきます。

試座でしか分からないこと

リクライニングの背もたれと座面の連動した動きは、体験してみないと分かりません。先にお話しした上半身と下半身の角度の開き具合や座面の移動(前後や角度)などは、何といっても本人が快適に感じるかが大切です。客観的な視点は、可能なら付き添いの友人に動画を撮影してもらうと判断しやすいです。

ロッキングの感触

ロッキングとは背もたれの角度を固定せずに体重のかけ方で好きな角度にできる状態です。この機能は大きく分けると2種類あって、ロッキングチェアのようにゆらゆら揺れるものと、ロッキングに粘りがあってどの角度でも無段階で半固定できるものです。思っていたような感触でロッキングできるか確認しましょう。ロッキング(リクライニング)の反発力調節も忘れずに。

ロッキングチェアのようにゆらゆら揺らしたいなら、ロッキングに粘りのあるものは不向きです。たいていの場合、思ったように揺らすことができません。下の動画はゆらゆら揺れるタイプの初代エルゴヒューマンと、粘りのあるリープの比較です。

角度を固定せず都度自由に背もたれの角度を変更したい場合は、リクライニングに粘りのあるもののほうが安定します。この場合、リクライニングの反発力を無段階調節できるもののほうがより使いやすいです。

ストレッチのしやすさ

ストレッチしやすいリクライニングになっているか、デスクチェアの後ろを確認したうえで試してみましょう。気持ちよくできれば問題ないですが、腕や肩、背中などがデスクチェアのフレームに当たったりしないか確認しましょう。基本、ヘッドレストがあるとストレッチはやりにくくなります。

リクライニングの操作性

リクライニング機能は使用頻度が高い機能のため、使いやすさも確認しておきましょう。

- 操作方法

シンプルで他の調節レバーと間違にくくなっていますか - 操作の感触

硬かったり、チープな感触だったりしませんか - 静音性

操作音がうるさかったり耳障りだったりしませんか

操作性は人それぞれ好みの問題でもあります。妥協のしどころでもあるため、こだわりすぎには要注意です。

ステップ6:その他の機能の確認

6-1 アームレストの確認

そもそもアームレストが必要かよく考えておきましょう。

今までアームレストのない椅子を使っていた場合、「なんとなくかっこいいから」で付けてしまうと離着席の時に邪魔に感じたりするものです。使用目的がはっきりしているなら、それに応じた使い方ができるか確認しましょう。

離着席の補助

- しっかりしているか

- ガタツキは無いか

・しっかりしているか

つかまった際にアームパッドの調節機能(回転、前後、左右)のせいで不意に動いてしまいバランスを崩すこともあります。デスクチェアを移動させるときにアームレストを引っ張ると、アームパッドがガチャガチャ回転したり前後にずれたりは「あるある」です。

離着席の補助にしか使わないなら、思い切って調節機能のないものを選ぶのも一つの方法です(価格も抑えられます)。

・ガタツキは無いか

多機能なアームレストは可動部が多いゆえにガタツキも大きいことがあります。あまりにガタガタすると安っぽく感じますので、確認を忘れずに。

タイピングの補助

- 幅は十分狭くなるか

- 高さは十分か

- アームパッドは欲しい角度になるか

- アームパッドの前後調節は適切か

・幅は十分狭くなるか

オフィスチェアのアームレストは、左右の幅が広めに作られたものが多いです。幅を狭くできる機能でも十分狭くならないものも。アームパッドの角度調節で対応できることもあるので、それもしっかり確認してみることをおすすめします。

・高さは十分か

高さが足りないものも多いので要注意です。姿勢を良くした状態で、腕を乗せてその重さを肩に感じなくなる程度の高さにできるか確認しましょう。案外アームレストの高さに合わせて上半身が猫背になっていることも多いので、確認の際は注意が必要です。最も高くしても足りない場合、アームパッドにタオルを乗せるなどで、リカバリーは比較的簡単です。ここが最後の問題なら妥協の余地はありです。

・アームパッドは欲しい角度になるか

アームパッドは調節範囲が小さいものが多い傾向にあります。ちゃんとほしい角度に調節できるか、実際に使う姿勢をとって試しましょう。

・アームパッドの前後調節は適切か

前後の調節は机とのとりたい距離を意識して、好みの位置に調節できるか確認しましょう。この調節は特に実際に机の前で調節しないと分かり難いものです。

読書やスマホ操作のサポート

- 高さは十分か

- アームパッドの大きさは必要十分か

- アームパッドの素材はどうか

- リクライニング時のアームレストの動きは想定通りか

- 調節音、操作感、ガタツキなどは許容範囲内か

・高さは十分か

高さが足りないと左右どちらかに重心を置くことになり、肩や腰が痛くなります。実際の姿勢で確認しましょう。

・アームパッドの大きさは必要十分か

アームパッドが狭いと腕やひじを乗せても少し体制を変えると落ちそうになったりします。邪魔にならない程度にしっかり乗せられるかチェックしましょう。

・アームパッドの素材はどうか

アームパッドが硬いと短時間で腕やひじが痛くなってしまいます。肌触りが悪いと特に夏場に半袖で腕を乗せた時にストレスになります。適度に柔らかく肌触りに問題ないか確認しましょう。

・リクライニング時のアームレストの動きは想定通りか

アームレストの動きは、それがどこに固定されているかに左右されます。

背もたれに固定されている(エルゴヒューマンなど)なら、背もたれの角度に追従するため、上半身と一緒に倒れます。読書やスマホ操作には便利な一方、アームパッドが机面に対して大きく斜めになるため、リクライニング角度を変えながらのタイピングには不向きです。

座面に固定されている(リープなど)なら座面の角度に追従するため、動きは控えめです。背もたれを固定せずタイピング中にリクライニング角度を変える場合でも、アームパッドがあまり動かないためタイピングが中断されません。ただ上半身とアームレストの距離が離れるため、リクライニング時の読書やスマホ操作に使いづらくなります。

(リープは座面に固定されていますが、独自の機能(座面が前に動く)でこれをある程度解消しています。)

・調節音、操作感、ガタツキなどは許容範囲内か

多機能なアームレストほど操作性や操作音、ガタツキに注意が必要です。調節してみればわかることなので、忘れずに確認しましょう。(意外に低価格帯の単純な調節機構のほうが、ガタツキが無く静かなこともあります。)

↓ 音が出ます ↓

ちなみにガタつかないエルゴヒューマン プロ2オットマンのアームレストは、初代と同じく多機能アームレストです。

6-2 ヘッドレストの確認

必要な大きさがあり、必要な位置に調節できるか確認します。普段の姿勢を邪魔するものでなければ休憩用としては合格です。

作業中に使用したい場合は、頭を預けた際に向きたい方向に向けるかが重要です。多くのヘッドレストは頭を預けると視線が見たい位置よりもかなり上向きになるため、作業用に使えるヘッドレストは割と少ないのが実情です。小さなクッションを追加して微調節できないことは無いため、妥協のしどころかもしれません。

6-3 オットマン・フットレストの確認

実際に足を乗せて、好みの位置(高さ、角度、前後など)にできるか確認しましょう。載せる面積(長さ、幅)も十分か、フレームに干渉したりしないか確認しましょう。

展開や収納が簡単か、音がうるさくないかも重要です。扱いにくいものは、結局使わなくなることが多いです。

また、あえてここで本当に必要か、じっくり確認しましょう。

別売りのものを購入したほうが、価格や重量、用途から考えてお得な場合が多いです。

6-4 前傾チルトの確認

はじめて前傾チルト機能(座面と背もたれともに前傾する機能)を試す人は必ず確認しましょう。この姿勢が自分に合うかどうかを短い時間で判断することはなかなか難しいです。おそらく多くの人にとって、思った以上に前傾がきつい姿勢に感じられると思います(座面のみ前傾になるものはあまり感じません)。

普段から背もたれに体を預けず、背筋をピンと伸ばして椅子に座る人であれば、この印象は薄いかもしれません。逆に背もたれにしっかり体を預けている人には、背もたれに押されている感覚が強く感じられると思います。

前傾チルトの座り方は下記を参考にしてください。

- 前傾チルト状態にして、座面の奥までしっかり座る

- 背もたれの無い椅子に座るつもりで背筋を伸ばす。

- 背もたれに上半身を軽く当てる。

- 背もたれから上半身が離れないように意識して作業を行う。

普段からきれいな姿勢を保っていないと、だんだん体が背もたれから離れていきがちです。気が付いたら修正することを繰り返すと、自然と正しい姿勢が保てるようになります。

前傾チルトは主に筆記作業などの顔を下に向ける姿勢に向いている機能ですが、そもそも長時間取り続けられる姿勢ではありません。比較的短時間で休憩を入れながら作業することをおすすめします。

6-5 その他、個々の特別な機能の確認

上記以外に特別な機能やオプションがあればここで確認してください。

ポイントは、

- 機能が期待通りに働くか

- 操作は簡単でスムーズにできるか

- 静音性はあるか

- その機能は本当に必要か

です。

ステップ7:じっくり座る

もし事前準備で測ってきたサイズをまだ確認していない場合は、ここで確認します。一通り確認を終えたらじっくり座って感覚を確かめましょう。

背もたれを倒したリラックス姿勢を長時間試すよりも、普段作業する姿勢を長時間試すことをおすすめします。たった5分でも同じ姿勢を続けると、それまで感じられなかったことに気づくことができます。長ければ長いほど気づくことは増えますが、ほかのお客さんやお店の迷惑にならないように気を付けましょう。

事前準備で考えた「いつもデスクチェアで行う動作」をここで一通り試しておきましょう。案外見落としがちな問題が見つかることがあります。

付き添いの友人にも実際に座ってみてもらい、客観的な意見を聞いてみましょう。意外な気づきがあるかもしれません。座った姿勢の写真や動画を撮ってもらうのも客観視するためには良い方法です。予めとっておいた現状のデスクチェアでの姿勢と比べると、より分かりやすくなります。

以下に気づきのポイントをご紹介します。

- お尻や腰、背中に違和感はありませんか。

小さな違和感でも時間とともに大きく感じてくるものです。 - 座面のクッションもしくはメッシュは快適ですか。

クッションは座り心地のいいものが多いですが、熱がこもりやすいため、夏場は暑く感じやすいです。メッシュの座り心地はやや張り詰めた感じがあり、好みが分かれやすいです。夏は涼しく快適ですが、冬はかなり寒さを感じやすくなります。 - リクライニングの角度はちょうど良い角度に調節できますか。

リクライニングを固定しない場合は、思う位置で止まるようにリクライニングの反発力を調節できるか確認しましょう。 - ランバーサポートは当たりが強すぎないですか。

ランバーサポートの存在をはっきり感じる場合は、後々腰に違和感を感じる可能性もあります。特に初めてランバーサポートを利用する人は十分に注意しましょう。 - 座ったままのストレッチが重要なら、ヘッドレストや背もたれが邪魔にならずにそれができますか。

- アームレストは肩に重さを感じないくらい、しっかり支えてくれていますか。

姿勢を正して座りなおすと、実は高さが足りなくて少し姿勢を崩していた、幅が広すぎる、角度が足りないなど気が付くことがあります。 - ヘッドレストは適切にサポートできていますか。

最初は良くても時間が経つと、首を回したり伸ばしたりするのに邪魔に感じることも。

試座での注意点

- 事前準備した結果を確認する

ぜひ試座チェックリストを活用してください。 - 座面の奥までしっかり腰を入れて座ること

- 普段の使い方ができるか確認する

- 実際に使う時間もしくは近い時間帯に試座する

午前と午後で体の大きさが少し変化するので、それを踏まえて試座する時間を考える。 - 店頭の商品を傷つけないようカバンなどは注意する

- 操作性と静音性もチェック

操作性と静音性は忘れやすいポイントです。操作性は捜査した結果に目が行きがちなので、購入した後で「操作感のチープさ」に気づくことがあります。リクライニングの軋み音や各種調節の操作音は、店内の音楽や雑音に紛れて見逃しがちです。購入後に自宅の静かな環境でうるさいと感じないよう、付き添いの友人に操作してもらって聞き耳を立ててみましょう。 - 店員さんには丁寧に接しましょう。

思わぬ情報や新しい目線をもらえたりするかもしれません。購入後に汚してしまったり、経年劣化で軋み音が発生した場合などのメンテナンス方法を聞いておくと、後々役立ちます。

試座チェックリスト

試座の事前準備と当日のメモにも使えるチェックリストを用意しました。ぜひご利用ください。

↓↓↓

もし本サイトをスマホで確認しながら試座していただければ、私がめっちゃ喜びます!!

まとめ

はじめにお話しした通り、デスクチェアの試座は、目的をはっきりさせることが大切です。

1.体に合うか

2.必要とする機能が期待通りか

3.取り回しに問題ないか

4.実物はイメージ通りか

そして事前準備をしっかりしましょう。

試座の事前準備は以下の5つです。

1.候補を絞る

2.試座する場所を決める

3.現状のデスク環境の撮影と採寸

4.いつもデスクチェアで行う動作のピックアップ

5.付き添ってくれる友人を探す

当日必要な持ち物は下記の5つです

・カバン

・メジャー(1.5m)

・カメラ(スマホでOK)

・スマホの水平器・水準器アプリ

・使い捨てスリッパと脱いだ靴を入れるビニール袋

服装は、デスクチェアを使うときの感触に近いものを選びましょう。

試座の手順は下記の7つのステップです。

ステップ1:座面を一番低くして、座面の奥までしっかり座る

ステップ2:かかとが着いた状態で、ひざが直角になる程度に座面高さに調節

ステップ3:ひざ裏と座面前縁の間に指が2、3本入る程度に余裕があるか確認と調節

ステップ4:背もたれの大きさや形、ランバーサポートをチェック

ステップ5:リクライニングは想定通りの動きをするかチェック

ステップ6:その他の機能が想定通りに働くかチェック

ステップ7:じっくり座って、違和感をチェック

以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

この記事が皆さんのデスクチェア選びのお役に立てればとても嬉しいです。

あなたが魅力的なデスクチェアに出会えることを願っています。